Мировое судоходство, на долю которого приходится около 2,89% глобальных антропогенных выбросов парниковых газов, стоит на пороге беспрецедентной трансформации. Международная морская организация (ИМО) поставила амбициозную цель – достичь нулевых выбросов к 2050 году, что требует полного отказа от ископаемого топлива в пользу возобновляемых альтернатив. В центре внимания оказалось так называемое электронное топливо (или электротопливо), производимое на основе водорода, – такое как электронный аммиак и электронный метанол. На первый взгляд, это идеальное решение: при сжигании на борту судна оно не выделяет углекислый газ. Однако представленное в научном журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews новое комплексное исследование корейских ученых показывает, что реальная картина гораздо сложнее и полна «подводных камней». Основная проблема кроется не в выхлопной трубе судна, а на этапе производства и доставки топлива до заправочного бака – на так называемом отрезке «от скважины до бака».

Исследователи разработали новаторскую методику – прогнозную оценку жизненного цикла (PLCA), которая позволяет заглянуть в будущее и оценить реальный экологический след альтернативных видов топлива в динамике. В отличие от стандартных подходов, эта модель учитывает множество будущих переменных: прогнозируемый спрос на морские перевозки, темпы списания старых судов, влияние международных регуляций, таких как EEXI и CII, а также технологический прогресс в производстве энергии и судовых двигателей. В качестве примера была смоделирована работа флота из более чем двух тысяч балкеров на десятилетия вперед – до 2030, 2040 и 2050 годов.

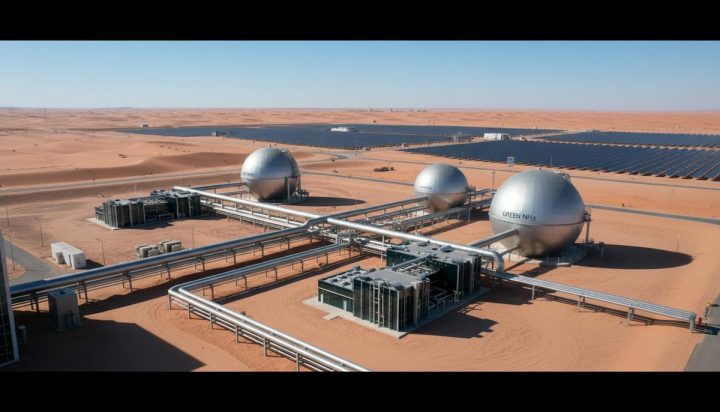

Результаты анализа оказались отрезвляющими. Эффективность электротоплива в борьбе с изменением климата критически зависит от углеродной интенсивности электроэнергии, используемой для его синтеза. Если для производства водорода методом электролиза используется электричество из общей сети, где все еще высока доля ископаемых источников, то суммарные выбросы парниковых газов за весь жизненный цикл могут оказаться даже выше, чем у традиционного мазута. Настоящее сокращение выбросов – почти на 99% – достигается только в том случае, если производство полностью обеспечивается выделенными возобновляемыми источниками энергии, например, ветровыми или солнечными электростанциями.

Исследование также выявило еще одну скрытую проблему, особенно актуальную для стран–импортеров энергоресурсов, таких как Южная Корея, которая была взята за основу в качестве кейс-стади. Доставка самого «зеленого» топлива из регионов, богатых возобновляемыми источниками энергии, на специализированных судах-газовозах, которые пока еще ходят на ископаемом топливе, создает значительный углеродный след. В некоторых сценариях на морскую транспортировку компонентов топлива может приходиться до 90% всех выбросов на этапе его производства. Это подчеркивает, что декарбонизация должна быть комплексной и затрагивать не только конечных потребителей, но и всю цепочку поставок.

Предложенный учеными инструмент дает политикам и судовладельцам мощную аналитическую основу для принятия взвешенных решений. Он позволяет оценить, какие стратегии декарбонизации действительно работают, а какие могут привести к непредвиденным последствиям, и помогает избежать многомиллиардных инвестиций в технологии, которые окажутся неэффективными в долгосрочной перспективе. Переход к «зеленому» флоту – это не просто замена одного топлива на другое, а сложная системная задача, требующая глубокого анализа и чистого электричества на самом первом этапе производственной цепочки.