Современный интерес к водороду как к чистому источнику энергии кажется явлением нового тысячелетия, однако его история полна драматических взлетов, болезненных падений и десятилетий забвения. Анализ этой сложной технологической эпопеи, представленный в книге французского историка Николя Симонсини «Le plein d’hydrogène» («Полный бак водорода»), предлагает ценные уроки для сегодняшних энтузиастов и политиков. Это не линейная история успеха, а скорее запутанная сеть из научных амбиций, корпоративных интриг и политической воли, где каждый шаг вперед часто сопровождался двумя шагами назад.

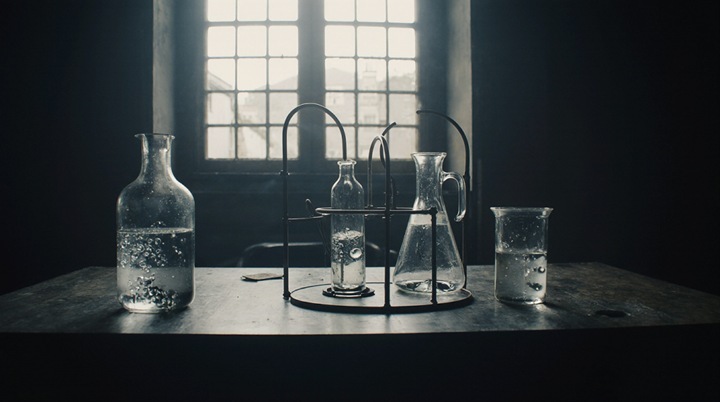

Идея использования водорода – самого распространенного элемента во Вселенной – для нужд человечества имеет глубокие корни. Еще в XIX веке Жюль Верн в своем романе «Таинственный остров» предрекал, что вода станет «углем грядущих веков». Примерно в то же время, в 1840-х годах, был создан и первый топливный элемент Уильяма Гроува – устройство, способное напрямую преобразовывать химическую энергию в электричество. Несмотря на огромный потенциал, эта технология надолго осталась лабораторной диковинкой, не выдержав конкуренции с двигателем внутреннего сгорания и централизованными электросетями.

Настоящее возрождение интереса к топливным элементам произошло лишь столетие спустя, в 1950-х годах, и было вызвано не экологическими, а геополитическими причинами – космической гонкой. Успехи Советского Союза в космосе заставили США и страны Европы форсировать исследования. Во Франции, опасавшейся технологического отставания, под эгидой государства была запущена масштабная программа. Государственные структуры, такие как DGRST, объединили усилия ведущих промышленных и научных гигантов – от нефтяного института IFP до энергетической компании EDF и научного центра CNRS. Казалось, что скоординированные действия и щедрое финансирование приведут к быстрому прорыву.

Однако уже к середине 1960-х годов первоначальный оптимизм столкнулся с суровой реальностью. Проект увяз в разногласиях между участниками. У каждого игрока было свое видение будущего: так, для компании EDF, делавшей ставку на атомную энергетику, топливные элементы представляли интерес лишь для транспорта, но не для генерации электроэнергии. Отсутствие единой стратегии, распыление ресурсов и недостаток ощутимых результатов привели к тому, что технология так и не вышла из лабораторий. Наступил период, который автор книги называет «дном волны», – финансирование было урезано, а исследования практически остановлены.

Новый виток интереса пришелся на 1970-е годы, когда в фокусе оказался именно водород, который можно было производить с помощью избыточной электроэнергии АЭС в ночные часы. Призрак катастрофы дирижабля «Гинденбург» все еще витал в общественном сознании, но инженеры уверяли, что уроки прошлого усвоены. В этот период ключевую роль начал играть Комиссариат по атомной энергии CEA, который наладил сотрудничество с автопроизводителем Peugeot. Но и этот альянс оказался недолговечным, не выдержав внутренних противоречий и конкуренции с другими энергетическими гигантами, такими как Gaz de France. Уход Peugeot из водородного сектора нанес серьезный удар по всей отрасли.

Сегодня, на фоне глобального курса на декарбонизацию и принятия планов по «озеленению» экономики, водород снова переживает ренессанс. Но его история наглядно демонстрирует, что технологический энтузиазм сам по себе не гарантирует успеха. Путь водородной энергетики – это история о сложном взаимодействии людей, институтов и политических решений. Понимание этих прошлых ошибок и достижений является ключевым условием для того, чтобы нынешняя «водородная волна» не разбилась о те же рифы, что и ее предшественницы.